先日、サッカーを観に行ったときのことです。

満員のヨハン・クライフ・アレナの電光掲示板に、突然 「LIEVE LISA ♥ DAPPERE STRIJDER(愛しいリサ、勇敢な戦士)」 の文字が映し出されました。

すると観客席の人々が一斉に立ち上がり、盛大な拍手を始めました。私は、ここで掲げられた人物の名前も背景も知らなかったのですが、戸惑いながらも、同じようにその場で起立し、拍手をしていました。

ちょうどそのとき、目の前のピッチサイドには移動式のベッドが運び込まれ、ベッドに横たわる子どもが観戦する準備がおこなわれていました。それを見て、私はてっきり「病気と闘っている子どもたちを応援しているのだろう」と勝手に思い込み、その思い込みのまま拍手をしていました。

しかし、それが全く違う意味を持っていたと知ったのは後日のことでした。

LISA事件の衝撃

あとで知ったのは、「LISA」とは2025年8月20日未明に命を奪われた17歳の高校生の名前であったということでした。

彼女は、高校を卒業したばかりで新生活を前にしてアムステルダム中心部のライツェ広場で仲間たちと夜明け近くまで過ごした後、自分の高級電動自転車が盗まれるのではないかと気になって、友人たちの誘いを断り、一緒にタクシーでは帰らず、自宅のあるアブカウデへ自転車で向かっていました。その途中、不審者に追跡され、午前3時30分ごろ、「誰かに追われている」と112(オランダの緊急通報番号)に通報。しかし通話は途絶え、約45分後、ヨハン・クライフ・アレナ近くの道路脇で首や体に複数の刺し傷を負った遺体となって発見されました。

逮捕されたのは22歳の男性で、COA(中央難民受入機関)の難民センターに滞在していた人物でした。彼は事件直前にも別の女性への暴行や暴行未遂に関与していたとされ、連続性が社会を震撼させました。

リサさんの死は国内に大きな衝撃を与え、オランダの街はオレンジ色にライトアップされ、追悼の集会が相次ぎました。SNSでは「赤いバッグがハンドルに揺れていた……夜も彼女のものだった」という詩が拡散し、#rechtopdenacht(夜に権利を取り戻そう)のハッシュタグとともに全国的な運動へと広がっていきました。

ライツェ広場のモニュメント

リサさんがその夜に遊んでいたライツェ広場は、私たち日本人駐在員にとっても食事やレジャーでよく訪れる場所です。

そして偶然にも、彼女が通った帰り道は、私が7月に「バックムーン」を追いかけて自転車で走ったルートとほぼ同じでした。深夜の街を危険など思いもせずに走っていた自分を振り返ると、今になって背筋が寒くなる思いがします。

そのライツェ広場の一角には、二つの大きな手が触れ合おうとする彫刻があります。「Against the Tide(逆流に抗して)」──2024年7月に設置された、ジャーナリストのピーター・R・デ・フリースを追悼するモニュメントです。

彼は未解決事件を追い続け、少年殺人事件の真犯人を突き止め、被害者家族の無念を晴らすなど、「声なき者の代弁者」として活動してきました。しかし麻薬犯罪組織の裁判に関与し、証人を支援したことで組織に狙われ、2021年7月、この広場の近くで銃撃され命を落としました。

彫刻を制作したのはアーティストのリニ・ハークマンス氏。ミケランジェロのピエタ像から着想を得て、「支え合うこと」「共感すること」を二つの手に込めました。表面には、デ・フリース氏が家族に遺した言葉が41の言語で刻まれています。

「自分らしくあれ」

「弱者のために立ち上がれ」

「正義を恐れずに語れ」

この日本語も含む数々の言葉が刻まれた二つの手の彫刻の意味を、どれだけの日本人駐在員が理解しているでしょうか。存在を知っていても、それがなぜ建てられ、なぜ多言語で刻まれているのか──その理由まで理解している人はほとんどいません。

私自身も同じでした。そこに暮らしていながら、社会に無関心であったことをまず反省しなければならない──スタジアムでの拍手やライツェ広場のモニュメントは、そう強く私に語りかけてきたのです。

日本とオランダを比較して思うこと

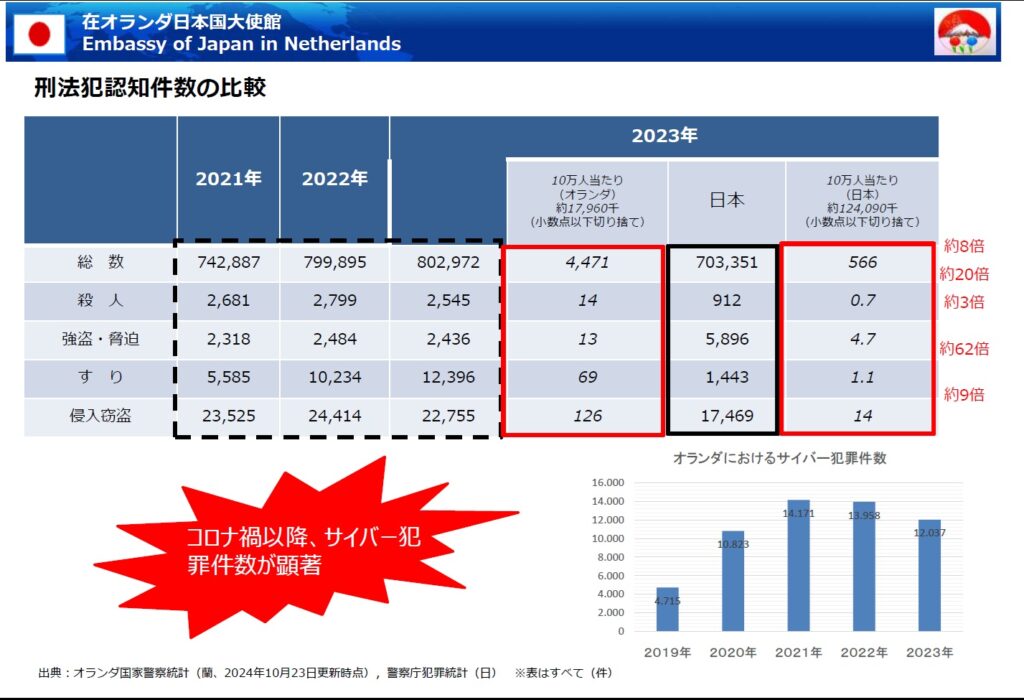

「夜中でも女性が独りで歩けるほど安全」と言われてきたオランダ。しかし数字で見れば、日本との違いは歴然です。

殺人事件の発生率は日本の約20倍、強盗は約3倍──日本がいかに住みやすい国であるかが浮き彫りになります。

けれども、それは自然にそうなったわけではありません。社会が長い歴史の中で事件や犠牲を経験し、そのたびに改善を積み重ねて作り上げてきたものなのです。

そして今、日本でもさまざまな変化の兆しが見え始めています。これまで当たり前のように享受してきた安全や安心を、当たり前として流してしまうのではなく、私たち自身が真剣に考え、守り続けていかなければならない時期に来ている──海外から日本を見ていると、その思いが一層強くなります。

結び

スタジアムでの拍手も、ライツェ広場のモニュメントも、私はそれが起こった同じ町に住みながら全く無関心でした。そして、そのことに気付かされた今、改めて強く感じさせられていることがあります。それは、

安全も正義も“空気のように当たり前”ではない。それは社会が作り上げてきたものであり、私たち自身が守り続けていかなければならないものなのだ──。

ということです。