※本記事は「サッカー×組織論」シリーズです。先に公開している柏戦レビュー(note)記事と連動しています。

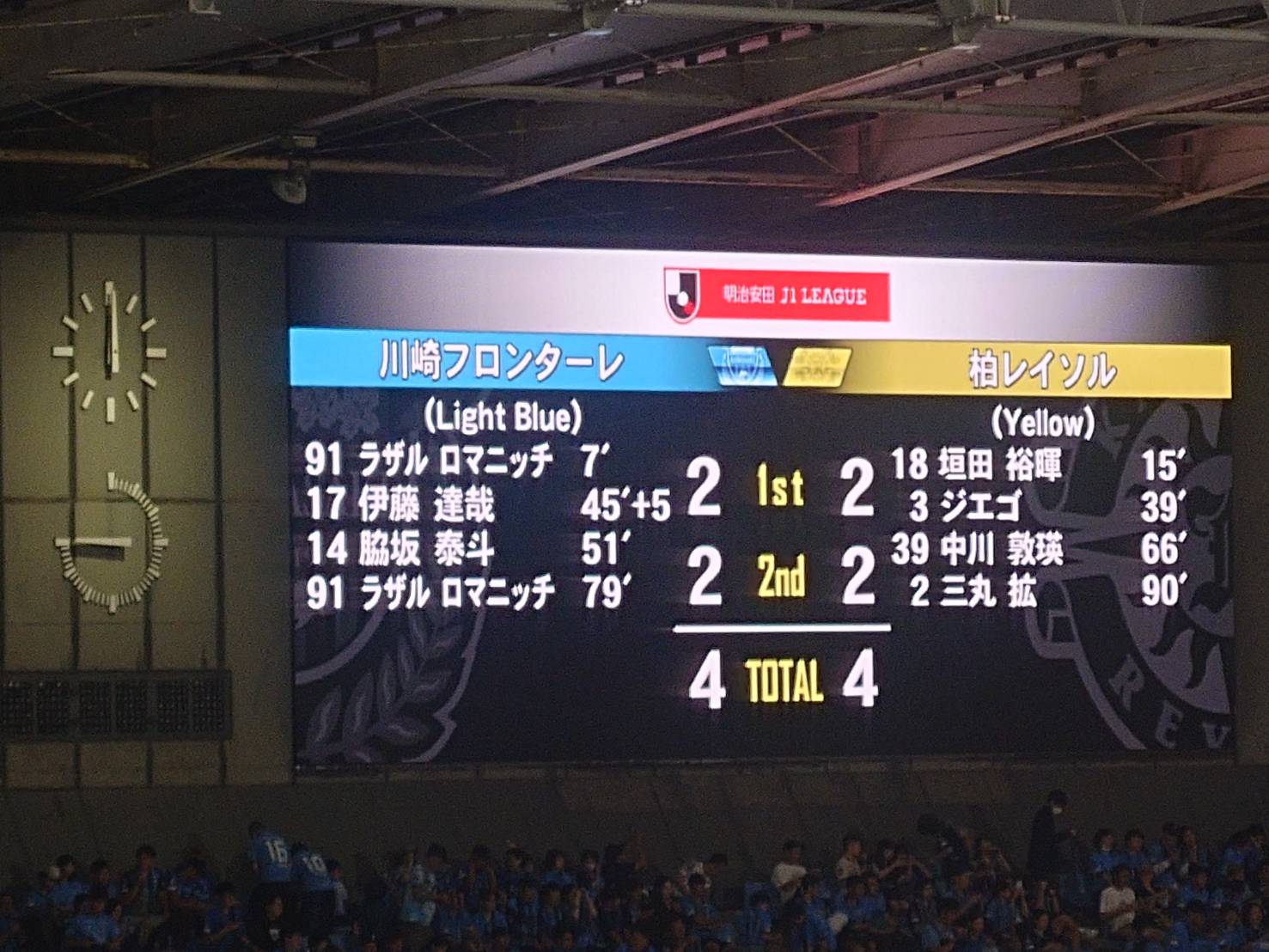

▶︎ 前節レビュー:【商社マンが解説】4-4ドローに映る“収まりどころ”の価値──リーグ第32節 フロンターレ vs 柏戦(H) レビュー

はじめに:柏戦レビューから立ち上がった論点

先日行われたフロンターレ対柏の激闘(4-4ドロー)は、ただの乱打戦以上の意味を持っていました。それは、数字が人のマインドと意思決定に及ぼす、無自覚な作用を可視化した試合だと感じたからです。

キックオフ前、柏はフロンターレに対し公式戦15試合未勝利という重い数字を背負っていました。この「15」という数字は、柏側にとっては「今日こそ」という強い推進力にも、「また届かないかも」という萎縮にもなり得ます。

逆にフロンターレ側にも、「相手は自分たちを苦手にしている」という安心と、「いつかは途切れるのでは」という不安が同居します。

同じ数字でも、それをどう解釈するかで行動は変わる――そして厄介なのは、当事者ほどこの数字を空気のように吸い込み、無自覚の前提として行動してしまう点です。

数字が試合に落とす「光」と「影」

試合前の「対戦成績」「得点傾向」「直近の状態」といった客観データは、準備や配置、ゲームプランを考えるのに不可欠な光です。行く手を導き、合理的な判断を助ける補助線となります。

一方で、この情報によってつくられる先入観が強すぎると、プレーが固定され、ピッチで立ち上がる現実の変化を捉える感度が鈍り、修正が一瞬遅れる――これは影です。

柏戦では、事前に刷り込まれた想定と、現実の試合内の強度や配置、選択の揺れとの間にズレが生まれ、局面の判断(寄せの強度、リスクの取り方、プレーエリアの選択)に影響を与えていたように見えました。

数字は準備を助ける補助線ですが、使い方を誤れば判断を曇らせる幕にもなることを改めて感じさせられた一戦です。

数字が“苦手意識”を生む心理メカニズム

なぜ、過去の数字が「いま、ここ」の判断を縛ってしまうのでしょうか。この現象は、行動心理学におけるいくつかのメカニズムで説明できます。

1. アンカリング効果:「未勝利15試合」がもたらす無意識の制約

柏は「15試合未勝利」という事実を背負い、フロンターレは「対柏戦では負けていない」という事実を抱えて試合に入ります。この数値は、安全な選択が増える、一歩の寄せが緩むなど、両者のプレー選好をわずかに傾けます。良くも悪くも、数字が基準線になってしまうのです。

これはアンカリング効果といわれます。最初に得た数字が無意識の基準点(アンカー)になり、その後の判断・行動を拘束する現象です。「15」が頭に入った瞬間、チャレンジとセーフティの比重が変化します。頭では「過去は関係ない」と理解していても、身体の反応が先に縛られるのが厄介な点です。

2. 確証バイアス:「やっぱりそうだ」が視野を狭める

事前情報で得た相手の傾向に、試合中も無意識に視線が引っ張られることも生じていたと思われます。想定どおりの形を“探す”意識が強いと、相手の微調整(配置・強度・出し入れ)のズレに対する初動が遅れます。

これも確証バイアスという行動心理学的な傾向です。自分の仮説を裏づける情報ばかり拾い、反証を見落とすことで視野が狭まります。「外から来るはず」「この時間帯は落ちるはず」と信じるほど、異変のシグナルが目に入りません。

このリスクを減らすには、「何が見えたら方針を変えるか」という観測点の合意をチームで定めておくことが重要になります。

3. 自己成就予言:「そうなりそう」が現実をつくる

「うまくいかないのでは」という想像が、声掛けやリスクテイクの萎縮を生み、結果としてその想像を現実化させます。逆に「今日で断ち切る」という強い意識が、過剰な前掛かりを誘発し、守備バランスを崩すこともあります。

悪い結果を予測すると、実際にそのとおり悪い結果を引き寄せてしまうのが自己成就予言です。予想や不安が行動を通じて結果を引き寄せる現象で、萎縮は萎縮を、過信は過信を生む――この流れ(モメンタム)の説明に不可欠な心理です。

サッカーの交代カードは、単なる戦力の入れ替え以上に、この自己成就の連鎖を断つ「流れを断つアクション」(タイムアウト的ミーティング)の意味も持っていると言えるでしょう。

組織に起きる“同型の現象”:数字に負けるビジネス

これらの事象が行動心理学的に説明されるということは、サッカーだけに当てはまることではないことを示しています。ビジネスであれ、普段の人間関係であれ、数字にまつわる心理メカニズムは共通しています。

1. 挑戦の萎縮(数字に負ける)

過去の数字が「失敗の証拠」として定着すると、挑戦そのものが避けられます。

たとえば「3回提案して通らなかった案件」は、次も難しいと無意識に判断してしまう。数字は正しくても、行動が縮めば成果は再現されません。

2. 解釈の誤り(数字の独り歩き)

「成功確率10%」は「90%の失敗」とも、「10%のチャンス」とも読めます。

解釈の共有がなければ、現場はそれぞれの思い込みで動き、意思統一が崩れます。攻撃と守備の意図がズレたフロンターレの失点シーンのように、組織内のズレも数字から生まれることがあります。

3. 現場感覚の喪失(数字に置いていかれる)

数字は過去の集計値にすぎません。しかし、数字のもつ客観性は、気温、湿度、相手の疲労度といった「今この瞬間」で変わる現場の感覚を上書きしてしまうことがあります。優位に立つ側が慢心し、不利な側が過度に慎重になる――どちらも数字が作り出した錯覚です。

巡り合わせとモメンタム:数字が作る“空気”の扱い方

連敗中のチームは準備の密度を高め、連勝中のチームは「そろそろ」の不安を抱えるように、数字やデータ、それらが作り出す「空気」を無視することはできません。

そこで重要になるのは、この“空気”に名前を付け、可視化することです。

たとえばミーティングで「今回は相手のモメンタムが高い状態」と言語化するだけで、選手の警戒レベルが変わります。また、試合の設計段階で「前半15分は受け流す」といったシークエンスを組み込むことで、空気に流されるリスクを減らすことができます。

曖昧な“勢い”を構造化することこそ、数字に支配されないチーム作りの第一歩です。

おわりに:数字に支配されず、数字を使いこなす

数字は、現場を導く光であると同時に、判断を曇らせる影にもなります。

重要なのは、数字を「前提」ではなく「材料」として扱う姿勢です。サッカーも組織も、データがすべてを決めるわけではありません。最終的に勝敗を分けるのは、数字に意味を与える人間の判断です。

数字を信じすぎず、同時に軽視もしない。

そのバランス感覚こそが、ピッチにもビジネスにも共通する“マネジメントの精度”ではないでしょうか。あなたの組織は、数字を「光」として使えていますか、それとも「影」として無意識に縛られてしまっていませんか?

関連リンク(CTA)

📘 連動記事(note): 【商社マンが解説】4-4ドローに映る“収まりどころ”の価値──リーグ第32節 フロンターレ vs 柏戦(H) レビュー

コメント