■ きっかけはドラマ『シナントロープ』

きっかけは、テレビ東京のドラマ『シナントロープ』でした。

ドラマの中で「美意の按配(びいのあんばい)」という言葉が出てきたとき、私は思わず耳を疑いました。

――そんな言葉、本当にあるのか?今まで一度も聞いたことがない。

そこで、スマホで検索してみましたが、「塩梅(あんばい)」と入力していたので、出てくるのは料理や調整の話ばかり。

そんな言葉は存在しないようでした。

しかし、それでも気になるので調べ続けたところ、ようやくたどり着いたのが「美意の按配/案配」という表記でした。

それは「天の采配」「神仏の計らい」とも訳せる思想的な表現であり、

しかも由来に「王が虎に小指を噛みちぎられる」という不思議な物語があるといいます。

■ 王と家臣、そして“指を噛みちぎられた”意味

物語はこうです。

ある王が一人の家臣を伴って狩りに出かけたとき、死んでいると思って近づいた虎が実は寝ているだけで、襲われて小指を噛みちぎられてしまいました。

怒った王は「守れなかった罪だ」としてこの忠実な家臣を牢に入れてしまいます。

数日後、王は独りでふたたび狩りに出ました。

ところが森で部族に捕らえられ、森の神への生贄として捧げられることになります。

逃れようのない儀式の直前、祭司が王の手を見てこう言いました。

「この者は小指が欠けている。不浄ゆえ、神への供物にはならぬ。」

こうして王は放逐され、命拾いをしました。

帰国後、王は牢にいた家臣を呼び出して過ちを詫びます。

すると家臣は静かに言いました。

「もし陛下の指が無事だったのなら、私は牢におらず、今回の狩りにも随行していたでしょう。その場合、生贄となったのは私だったかもしれません。

つまり、あの出来事は陛下と私の命をともに救ったのです。これこそ天の“美意の按配”というものでしょう。」

王は深くうなずき、人の力では測れぬ何かが、この世界を律しているのだと悟りました。

この寓話、虎が出てくるのでインドや東南アジアの話かと思いきや、中国の逸話だそうです。

ならば――中国にはもう一つ、「塞翁が馬」という運命観があります。

そこから、この二つの思想を比べてみたくなりました。

■ 「美意の按配」──神の編集という考え方

この逸話が伝えているのは、いまは不運に見えることも、のちに意味を持つという考え方です。

「按配」とは単なる加減ではなく、「配剤」「配置」「采配」を意味します。

人の目から見れば偶然の出来事でも、天の視点から見ればすべて整った配置の中にある。

つまり「美意の按配」とは、神が編集した構成の中で私たちは生きているという考え方なのです。

失敗や痛みも、後になって全体を振り返れば、一つの必然として見えてくる。

人生の断片をどう受け止めるか――その姿勢こそが、この言葉の核心にあります。

■ 「塞翁が馬」──時間の編集という考え方

一方の「塞翁が馬(さいおうがうま)」は、何が吉と出るか凶と出るかは、後になってみなければわからないという有名な中国の故事です。

国境に住む老人の馬が逃げ、やがて良馬を連れて戻ってきます。

人々が「幸運だ」と喜ぶと、老人は「いや、まだわからん」と答えます。

その後、息子がその馬に乗って落馬し骨折しますが、これにより、戦争が起きたとき、息子は徴兵を免れて命拾いをします。

この物語が語るのは、「出来事の善悪は時間の中で変化する」ということです。

今日の幸運が明日の不運になり、逆もまた然り。人生の幸不幸は予測できないので、目の前の出来事を即断して、安易に喜んだり悲しんだりすべきではない、人は流れの中で受け止める柔らかさを持つべきだという教えなのです。

背後にあるのは、道教の「無為自然」の思想です。

人間の判断を超えた自然の変化をそのまま受け入れる。

それは、世界の変動そのものを信頼する生き方でもあります。

■ 二つの思想のちがい

| 観点 | 美意の按配 | 塞翁が馬 |

|---|---|---|

| 出発点 | 神仏の意思 | 自然の変化 |

| 構造 | 天からの配置 | 時間による転換 |

| 世界観 | 意味は最初からある | 意味は後から生まれる |

| 感情 | 感謝・信頼 | 達観・静観 |

| 比喩 | 神の編集 | 時間の編集 |

● 出発点:どこに「秩序」を見るか

「美意の按配」は、人知を超えた上位の意志に秩序を見ます。

偶然の裏側には、神仏や天が用意した“意味”が最初から仕組まれているという立場です。

一方、「塞翁が馬」は、自然の流れそのものを秩序とみなします。

世界は誰かが設計したものではなく、ただ変化し続ける場にすぎません。

その変化をどう受け止めるかが、人の器量だという発想です。

● 構造:上からの配置か、時間の流れか

「美意の按配」は“上からの配置”です。

出来事は神の視点から見れば、すでに構成された一枚の絵の中にあります。

「塞翁が馬」は“時間の転換”。

いま見ている点は、やがて線になります。

つまり、意味は経過の中で反転し続けるというダイナミズムを持っています。

● 世界観:意味はどの段階で生まれるか

前者は意味が最初から在る世界です。

出来事には意図が埋め込まれており、後で人がそれを読み取ります。

後者は意味が後から生成される世界です。

時間が流れることで、結果として出来事に意味が生まれる。

“あのときの不運が、実は幸運だった”と理解するのはこの構造です。

● 感情:心の向け方のちがい

「美意の按配」は、信仰的な安心感に支えられています。

痛みの中にも美を見つける――それは感謝や信頼という感情に近い。

「塞翁が馬」は、哲学的な平静を求めます。

幸も不幸も同じ一続きの流れとして受け止める、達観の態度です。

● 比喩:編集の方向性

「美意の按配」は“神の編集”です。

出来事は最初から編集された構成の一部であり、人はその意味を後から発見する読者です。

「塞翁が馬」は“時間の編集”です。

時間が物語を書き換えていきます。

いまの章では悲劇でも、次の章では伏線として輝く――そんな構造を信じる立場です。

■ 結びに

ドラマで偶然耳にした言葉が、思いがけず古代中国の故事とつながりました。

「美意の按配」と「塞翁が馬」――どちらも、出来事をどう見るかの物語です。

ただし、これは単なる思想や哲学の話ではありません。

むしろ、現実の捉え方そのものをどう設計するかという、きわめて実践的なテーマです。

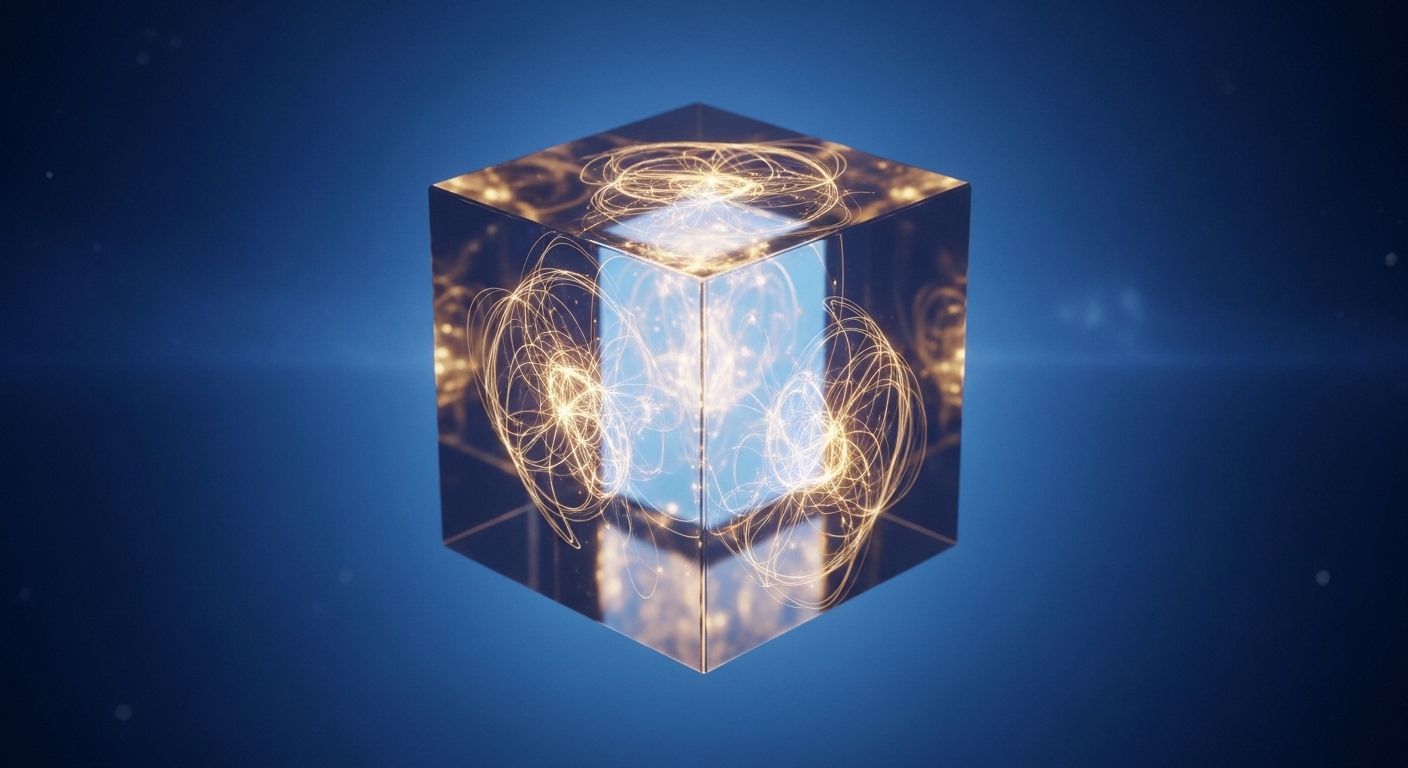

「シュレディンガーの猫」という思考実験をご存じでしょうか。

箱の中の猫は、生きているのか、死んでいるのか。

結果はすでに決まっていて、私たちは箱を開けた瞬間にそれを確認するだけなのか。

それとも、箱を開けるその瞬間に初めて結果が決まるのか。

前者は「美意の按配」に通じます。

世界の構造はすでに決まっており、私たちはそこに配置されているだけ。

後者は「塞翁が馬」に近い。

時間の中で結果が変わり、観測という行為によって現実が立ち上がる。

結局のところ、私たちの仕事も人生も、この二つの間を行き来しています。

あらかじめ決まった条件を前提に動くか、変化の中で新しい結果を生み出すか。

それを見極める感覚こそが、現実を生き抜くための知性です。

コメント